Патологической анатомии

Контакты

Сотрудники

Руководитель кафедры

.jpg)

Орлинская Наталья Юрьевна

Заведующий кафедрой, доктор медицинских наук

Место работы: Кафедра Патологической анатомии

Должность: Заведующий кафедрой

Электронная почта: orlinskaya_n@pimunn.net

Профессорско-преподавательский состав

-

.jpg)

Васильченко Елена Германовна

Старший лаборант

-

.jpg)

Юнусова Катерина Эдуардовна

доцент, кандидат медицинских наук

-

.jpg)

Сергеева Ирина Викторовна

Лаборант

-

.jpg)

Сумина Татьяна Владимировна

доцент, кандидат медицинских наук

Информация о кафедре

- Общая информация

- История кафедры

- Научная работа

- Учебная работа

-

Методические материалы для лечебного и педиатрического факультетов

- РУКОВОДСТВО ОБЩИЙ КУРС 1 ЧАСТЬ

- РУКОВОДСТВО ОБЩИЙ КУРС 2 ЧАСТЬ

- РУКОВОДСТВО ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЧАСТНЫЙ КУРС 1 ЧАСТЬ

- РУКОВОДСТВО ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЧАСТНЫЙ КУРС 2 ЧАСТЬ

- СИТУАЦИОННЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЧАСТНОМУ КУРСУ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ)

- СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МИКРО- И МАКРОПРЕПАРАТОВ

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ ПАТАНАТОМИИ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ)

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЧАСТНОМУ КУРСУ ПАТАНАТОМИИ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ)

-

Методические материалы для медико-профилактического факультета

- ЛОГИЧЕСКИЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ЧАСТНОМУ КУРСУ ПАТАНАТОМИИ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ)

- РУКОВОДСТВО ОБЩИЙ КУРС 1 ЧАСТЬ

- РУКОВОДСТВО ОБЩИЙ КУРС 2 ЧАСТЬ

- РУКОВОДСТВО ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЧАСТНЫЙ КУРС 1 ЧАСТЬ

- РУКОВОДСТВО ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ЧАСТНЫЙ КУРС 2 ЧАСТЬ

- СПИСОК ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ МИКРО- И МАКРОПРЕПАРАТОВ

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОБЩЕМУ КУРСУ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ)

- ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ЧАСТНОМУ КУРСУ (ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ)

-

Методические материалы для стоматологического факультета

Дисциплина, включая секционно-биопсийный курс, преподается для студентов II, II, IV, VI курсов лечебного, педиатрического, медико-профилактического, стоматологического факультетов и студентов лечебного и стоматологического факультетов, обучающихся на английском языке (семестры IV, V, VI, VIII, XI, XII).

Общий объём лекционного курса составляет 330 часов, практических и лабораторных занятий – 5641 час. Экзамен – V, VI семестры.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЁ МЕСТО В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ:

1.1 Цель преподавания дисциплины.

Целью патологической анатомии в медицинских институтах является изучение структурных основ болезней и механизмов их развития (патогенез).

Курс включает изучение следующих вопросов:

- стереотипные общепатологические процессы, совокупностью которых определяются морфологические проявления той или иной болезни;

- морфология болезней на разных этапах их развития (морфогенез), структурные основы выздоровления, осложнений, исходов и отдалённых последствий заболеваний;

- изменения болезней, возникающие как в связи с меняющимися условиями жизни человека и лечением (патоморфоз), так и вследствие терапевтических и диагностических манипуляций (патология терапии);

- патологоанатомическая служба и её задачи в системе здравоохранения и организационно-практические формы решения этих задач.

1.2. Задачи изучения дисциплины.

Необходимо сопоставлять морфологические и клинические проявления болезней на всех этапах их развития, что позволит привить студентам навыки клинико-анатомического и физиологического мышления, синтетического обобщения диагностических признаков болезней и правильного их толкования в причинно-следственных отношениях.

Изучение патологической анатомии разделяется на 3 раздела:

- общая патологическая анатомия (раздел общей патологии), в которой излагаются стереотипные общепатологические процессы, характерные в той или иной степени для всех заболеваний;

- частная патологическая анатомия (раздел частной патологии), в которой изучается морфология и патогенез отдельных болезней (нозологическая патологическая анатомия);

- курс клинической анатомии (секционный курс) – предназначен для клинического осмысливания патологоанатомических вскрытий и показа деятельности врача – патологоанатома в лечебных учреждениях.

Практические занятия по той или иной теме проводятся после изложения этой темы на лекции и изучения соответствующего материала учебника. Студенты самостоятельно изучают макроскопические, гистологические и гистохимические препараты, а также электронограммы, описывают и зарисовывают их. Они принимают участие во вскрытии, которое проводит преподаватель (2-3 вскрытия в семестр), знакомятся с техникой вскрытия, учатся распознавать патологические изменения, сопоставлять их с клиническими проявлениями болезни, составлять патологоанатомический диагноз и эпикриз.

В курсе клинической анатомии студенты изучают задачи патологоанатомической службы, методы и формы их осуществления. Они знакомятся с правилами формулировки диагноза, исходя из современной классификации болезней, травм и причин смерти – МКБ Х пересмотр 1995г. Особое внимание уделяется овладение методом клинико-анатомического анализа, для чего изучается структура клинического и патологоанатомического диагнозов, порядок их сличения, выявления диагностических ошибок и их причин. Студенты принимают участие во вскрытии, которое проводит преподаватель.

Курс клинической анатомии знакомит студентов также с методами прижизненной морфологической диагностики по биопсиям. При изучении метода биопсийного исследования обращается внимание на его значение и широкие возможности, а также на роль клинических данных при исследовании биопсийного материала морфологом. Курс клинической анатомии предусматривает также участие студентов в работе клинико-анатомических конференций.

Подготовка будущих врачей педиатров по патологической анатомии проводится с учётом особенностей течения патологических процессов и болезней в детском возрасте, что учтено при изложении всех разделов программы. Большое внимание уделяется особенностям пренатальной и перинатальной патологии и её влиянию на последующие периоды жизни, детским инфекциям и своеобразию опухолей у детей. Для студентов педиатрических факультетов в программе предусмотрен раздел "Болезни детского возраста".

На медико-профилактическом факультете больше внимания уделяется профессиональным и инфекционным болезням, а также освещению вопросов профилактики и морфологии ранних доклинических проявлений болезни. Для студентов медико-профилактического факультета в программе предназначен раздел "Профессиональные болезни".

На каждом факультете курс патологической анатомии тесно увязывается с изучением вопросов краевой патологии в зависимости от района расположения медицинской академии.

1.3. О программе обучения студентов ФММО (обучение на английском языке) на кафедре патологической анатомии.

Программа по патологической анатомии составлена на английском языке аналогично программе образования русскоязычных студентов из расчета 168 часов, в том числе: лекции – 78 часов, 39 лекций. Практические занятия – 105 часов (11 занятий в I семестре и 10 занятий во втором из расчета 5 академических часов на 1 занятие).

Подготовлен курс лекций и практических занятий на английском языке.

Материальное обеспечение – лекции и практические занятия проходят в помещениях кафедры в соответствии с расписанием с использованием микроскопов, слайдов, таблиц, иллюстративного материала в виде макро- и микропрепаратов в учебных комнатах и музее, а также с использованием секционного и операционного материала, запланирована работа в секционном зале.

Методическое обеспечение – изданы методические пособия для практических занятий на английском языке по 1 и 2 семестрам.

Контроль знаний – подготовлены тесты первого и второго уровня, а также ситуационные задачи.

Экзамен состоит из тестового контроля и устный экзамен, включающий теоретический вопрос, описание макро- и микропрепаратов и решение задачи. Билеты составлены и утверждены.

1.4. Методическое обеспечение занятий со студентами ФММО, обучающихся на английском языке.

- План работы с микропрепаратами и макропрепаратами.

- Тесты первого уровня для контроля исходных знаний студентов.

- Таблицы.

- Микропрепараты.

- Макропрепараты

- Музейные препараты.

- Нефиксированный секционный и операционный материал (работа в секционном зале и прозекторском отделении).

- Тесты второго уровня.

- Ситуационные задачи.

- Методические пособия по первому и второму семестрам.

Кафедра патологической анатомии основана в 1920 г., при медицинском факультете Нижегородского университета. Первым ее руководителем с 1920 по 1921г. стал М.А. Покровский. Базой кафедры патологической анатомии являлась Нижегородская губернская больница. Занятия со студентами начали проводить в старом здании морга Нижегородской губернской больницы, где размещалась и первая в Нижнем Новгороде прозектура.

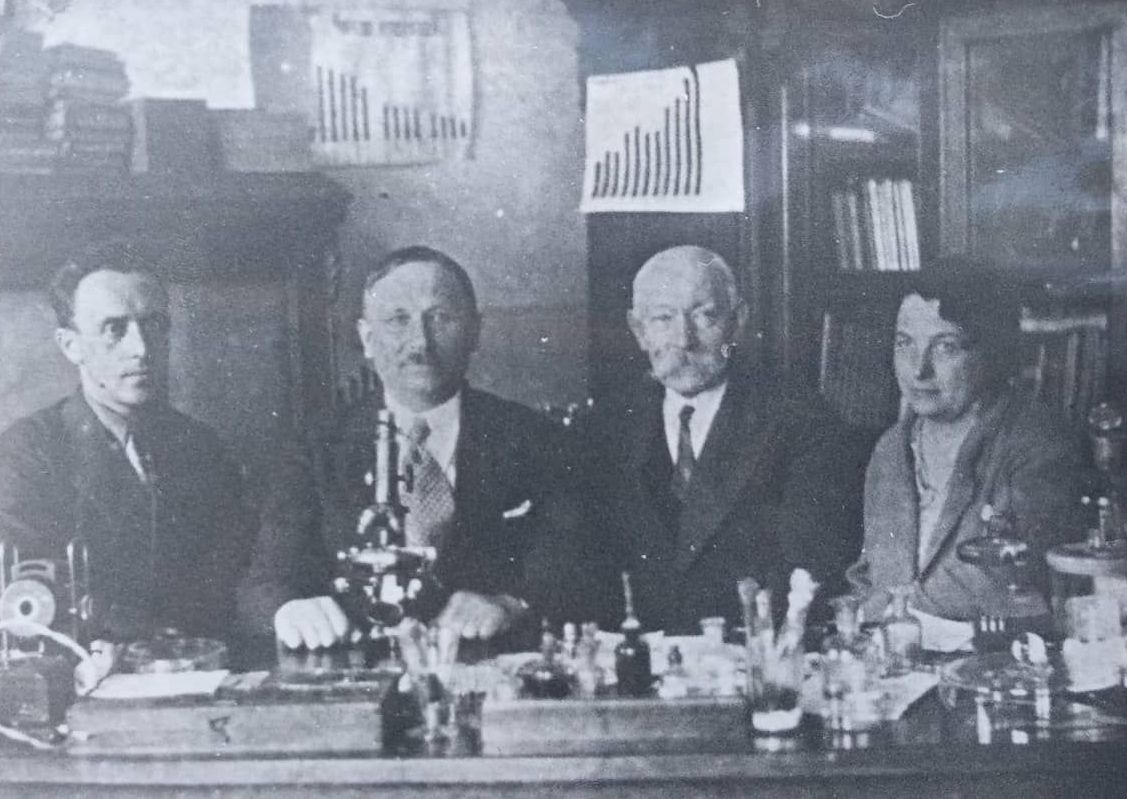

С 1921г. по 1938г. кафедрой заведовал профессор Борис Несторович Могильницкий. На кафедре проводилось изучение вегетативной нервной системы при различных инфекционных заболеваниях, эндокринных расстройствах, отравлениях, ожогах. Труды кафедры были изложены в монографиях «Патология вегетативной нервной системы» и «Введение в патологическую анатомию вегетативной нервной системы».

С 1938 по 1940г.г., продолжая начатые Б.Н.Могильницким традиции, кафедрой заведовал профессор Рывкин А.В.

С 1940 по 1941 кафедрой заведовал человек удивительной судьбы, доктор медицинских наук Иван Иванович Сенюткин. Выпускник Дерптского университета (1903), получивший степень «лекаря с отличием». В 1905 году прибыл, как врач, в составе казачьего полка, направленного на подавление революционного брожения в Нижний Новгород, и остался жить в этом городе. С 1912 года – неизменный прозектор Нижегородской губернской больницы. Принимал активное участие в организации медицинского факультета Нижегородского университета. С 1937 года преподавал на кафедре патологической анатомии Нижегородского медицинского института, совмещал педагогическую деятельность с руководством прозектурой. Под его руководством на кафедре развивалась работа по краевой патологии – особенностям морфогенеза зобноизмененных щитовидных желез. Доктор медицинских наук, организатор патологоанатомической службы Нижнего Новгорода.

С 1941 по 1973г. Кафедрой заведовал профессор Бирюков Михаил Леонтьевич, который и определил научное направление работы кафедры патологической анатомии. Михаил Леонтьевич Бирюков – представитель Московской школы патологоанатомов. Сфера его научных интересов концентрировалась вокруг проблем онкологии, и в частности морфологических изменений при опухолях головного мозга. Под руководством М.Л.Бирюкова на кафедре сложился коллектив исследователей высшей категории – д.м.н. И.И.Сенюткин, к.м.н. Н.П.Зефирова, к.м.н. И.Н.Кожевникова, З.Б.Злотникова и другие, работы которых внесли новые данные по опухолям мозга, щитовидной железы, инфекционным болезням. В 50-70-е годы профессор М.Л.Бирюков развивает клинико-анатомическое направление, руководит работами не только патологоанатомов, но и врачей иного профиля. Из кафедры выходят диссертационные работы по актуальным вопросам онкологии, разрабатываются практические аспекты здравоохранения. Среди успешно защищенных работ этого периода - докторские диссертации А.П.Загрядской, Н.Л.Звонкова, Н.С.Торгушиной, О.М.Матюгиной, кандидатские диссертации Н.А.Мухамедовой, Ю.И.Бушуева, И.Р.Вазиной, И.И.Малышева. В 1970 г. кафедра патологической анатомии совместно с патологоанатомическим отделением Областной больницы получила новое трехэтажное здание.

С 1973 по 2001г. Кафедрой руководит профессор Торгушина Наталия Степановна. Начиная с 1973 г. на кафедре активно разрабатываются и внедряются в практику новые методы анализа структурных изменений, такие, как гистохимия, иммунохимия, электронная микроскопия, с широким использованием морфометрии. Основные направления научных работ - разработка критериев ранней диагностики процессов малигнизации, лечебный патоморфоз опухолей с апробацией новых способов и методов терапии, влияние эколого-социальных факторов на характер и частоту новообразований, вопросы женского и мужского бесплодия и др. Защищено десять кандидатских (Сумина Т.В., Смирнов В.П., Обухова С.О., Монахов А.Г., Кузнецов С.С., Юнусова К.Э., Орлинская Н.Ю. и др.) и две докторских работы (Смирнов В.П., Артифексова А.А.).

С 2001 по 2015 год кафедрой заведовала доктор медицинских наук, профессор Артифексова Анна Алексеевна. На кафедре изучались вопросы мужского и женского бесплодия, вопросы лечебного патоморфоза опухолей, иммуногистохимические и морфологические особенности метастатических опухолей. Защищена одна докторская диссертация (Кузнецов С.С.) и две кандидатских (Давыдова Д.А., Урыков А.Д.). Кафедра была основателем «Школы здоровья», выступая с научно-популярными лекциями перед студентами и школьниками. Научные достижения кафедры поддержал и продолжил Сергей Станиславович Кузнецов, заведующий кафедрой с 2015 по 2019 год.

В настоящее время кафедрой руководит Наталья Юрьевна Орлинская. Продолжая традиции основателей и учителей кафедры, ведется работа по изучению морфологии опухолей головного мозга, меланоцитарных новообразований кожи, опухолей предстательной железы, развивается междисциплинарный подход в диагностике. С присоединением университетской клиники появились возможности использования в диагностике современных методов исследования – иммуногистохимии, FISH – диагностики. В образовательный процесс внедряются новые методы обучения с использованием цифровых технологий. Кафедра имеет новый Digital classroom, состоящий из 8 микроскопов с системами визуализации гистологических препаратов и позволяющий проводить практические занятия на самом высоком современном уровне.

Научный руководитель: д.м.н., доцент, зав. кафедрой патологической анатомии Орлинская Н.Ю.

В 2018 г. в Российской Федерации впервые в жизни выявлено 624 709 случаев злокачественных новообразований. Прирост данного показателя по сравнению с 2017 г. составил 1,2%. Это объясняет большой интерес клиницистов, морфологов и организаторов здравоохранения к этой проблеме, особенно это касается вопросов ранней диагностики и персонифицированного подхода к лечению.

В настоящее время морфологическое исследование – это отправная точка в лечении онкологического больного и формулировке прогноза результатов терапии, при этом патологоанатом и онколог получают ответы на вопросы о гистогенезе новообразования, распространенности опухолевого процесса, степени дифференцировки новообразования, его пролиферативном потенциале, раскрывается информация об антигенных, молекулярно-биологических и цитогенетических характеристиках опухолевых клеток. Получили широкое развитие методы иммуногистохимического и молекулярного исследования опухоли не только с целью постановки диагноза, но и выбора адекватной терапии.

На сегодняшний день для эффективного выбора тактики лечения и диагностики пациентов с различной онкологической патологией необходим междисциплинарный подход, реализованный в университеской клинике ПИМУ, где Организован Приволжский центр морфологической диагностики опухолей мозга, центр диагностики и лечения опухолей кожи, активно ведется диагностика и лечение опухолей мягких тканей и костей. Эти направления и выбраны нами для научной работы.

1. Глиальные опухоли мозга.

В регистре опухолей мозга США (Central Brain Tumor Registry of the United States CBTRUS)приведены следующие данные: с 2010 по 2014 гг. зарегистрировано 379 848 новых случаев заболевания первичными опухолями ЦНС среди людей всех возрастов, из них 119 674 случая со злокачественными формами (URL: http://www.cbtrus.org/). Последние годы активно развивается молекулярная биология, совершенствуются стандарты лечения, однако показатели пятилетней продолжительности жизни пациентов с ДА остаются по-прежнему невысокими – 50,1%, с АА – 29,8%, а с первичной ГБ – всего 5,5%. Астроцитомы составляют в совокупности более 50% всех случаев нейроэпителиальных опухолей, поэтому вызывают наибольший интерес. Глиобластома – самая злокачественная опухоль ЦНС у человека. Среди всех опухолей ЦНС первичная глиальная бластома составляет 14,9%, среди злокачественных новообразований нервной системы – 47,1%, а ее доля в «глиальных опухолях» – 56,1%. Вопреки несомненным успехам в лечении, достигнутым за последние 15 лет, только у небольшого числа больных удается достичь 3-х летней продолжительность жизни. При этом частота заболевания первичной глиальной бластомой неуклонно растет с возрастом населения, что говорит о постепенном накоплении активирующих мутаций в ключевых генах на протяжении жизни человека. В среднем пациенты с данной патологией при комплексной терапии живут от 9,5 до 16 месяцев (Burton E.C. et al., 2002; Scoccianti S. et al., 2010; Johnson D.R. et al., 2013; Gilbert M.R. et al., 2014). В течение последних 15 лет серия работ, посвященных молекулярной генетике, выявила новые прогностические и предиктивные биомаркеры, имеющие клиническую значимость (Hegi M.E. et al., 2005; Chinot L. et al., 2007; Watanabe T. et al., 2009; Labussiere M. et al., 2010; Hartmann C. et al., 2011; Hegi M.E. et al., 2019). Это нашло свое отражение в новой классификации опухолей ЦНС (ВОЗ 2016), которая внесла существенные изменения в формулирование диагноза. Впервые в основу положено не только гистологическое строение того или иного новообразования, но и его наиболее значимая молекулярно-генетическая характеристика или хромосомная аберрация (Louis D.N. et al., 2016). Проблема неизбежного рецидива нейроэпителиальных опухолей с увеличением степени злокачественности и развитием резистентности к дальнейшей терапии подвигает к изучению генетических аберраций в стволовых клетках глиобластомы, а также определяет необходимым поиск новых мишеней для таргетной терапии (Zhou D.X. et al., 3 2017; Gusyatiner O. et al., 2018; Hegi M.E. et al., 2018; Romão L. et al., 2018; Neto F.S.L. et al., 2019; Stupp R. et al., 2019). К сожалению, значимого прогресса в этой области для глиом пока нет (Gilbert M.R. et al., 2014; Lesueur P. et al., 2019). В основе индивидуализированной терапии лежит анализ особенностей генома опухоли для определения целесообразности применения конкретных препаратов. Как в мировой, так и в отечественной общей онкологии в последние годы эта задача решается (Волков Н.М. с соавт., 2009; Проценко С.А. с соавт., 2012; Zannoni G.F. et al., 2014; Martinelli E. et al., 2018; Zhu L. et al., 2019). В области нейроонкологии комплексная разработка этой проблемы отсутствует. В современной литературе обсуждается роль прогностических и предиктивных молекулярно-генетических маркеров в глиальных опухолях: мутации в генах IDH1/2, ко-делеция 1p19q, метилирование промотора гена MGMT. Исследований по определению экспрессии мРНК генов VEGF, PDGFR-α, TP, βIII-тубулин, ERCC1, MGMT, С-kit, TOP2A мало, а в таких новообразованиях как эмбриональные опухоли ЦНС (нейробластома и ганглионейробластома) или смешанных нейронально-глиальных опухолях (ганглиоглиома и анапластическая ганглиоглиома) они не проводилось вообще. В редких публикациях на эту тему описываются только отдельные клинические наблюдения, порой даже без определения генетической характеристики опухоли (крайне редко – метилирование промотора гена MGMT). MGMT и ERCC1 – гены репарации ДНК. Их повышенная экспрессия позволяет опухолевой клетке восстанавливаться после воздействия на нее цитостатиков, нейтрализуя таким образом терапевтический эффект, что целесообразно учитывать при назначении соответствующих препаратов. Гены VEGF, PDGFR-α, С-kit, TP с одной стороны позволяют прогнозировать биологическое поведение опухоли, с другой – гены VEGF, PDGFR-α и С-kit могут служить мишенями для таргетной терапии бевацизумабом и иматинибом. Чрезвычайно важно изучение внутриопухолевой гетерогенности в глиальных опухолях. Морфологическую и молекулярно-генетическую гетерогенность внутри опухоли считают одной из ключевых причин возникновения рецидива заболевания и резистентности на проводимую терапию. Проблема мало освещена в литературе. Одной из актуальных проблем мировой медицины остается неизбежная злокачественная трансформация доброкачественных глиом (ДА и ОДГ) в АА, АОДГ или вторичную ГБ. Этот вопрос пока не нашел своего решения. Зарубежные публикации единичны. Таким образом, существующие в нейроонкологии проблемы, изложенные выше, подтверждают актуальность изучения молекулярно-генетических характеристик нейроэпителиальных опухолей с целью поиска путей персонифицированного подхода в лечении нейроонкологических больных с учетом их клинических особенностей и молекулярного портрета опухоли в каждом конкретном случае.

2. Опухоли кожи.

В настоящее время прослеживается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи. Актуальность проблемы обусловлена не только абсолютным ростом числа больных с различными формами опухолей кожи, но и появлением новых аппаратных методик, позволяющих достаточно быстро (и в большинстве случаев эффективно) удалить новообразование. В то же время диагностика некоторых форм ЗНК может вызвать объективные трудности, нередко приводя к ошибкам, что, в свою очередь, обуславливает неадекватную тактику лечения. Поэтому в настоящее время проблема междисциплинарного взаимодействия в клинической дерматоонкологии чрезвычайно актуальна. Большинство новообразований кожи в той или иной степени выходят за рамки узких клинических специальностей и находятся на стыке двух и более дисциплин. В современной морфологической диагностике новообразований кожи обязательно проводится гистологическое исследование опухоли. Однако, в ряде случаев возникают сложности и при интерпретации результатов, особенно в тех случаях, когда результаты гистологического исследования не коррелируют с клинической картиной опухоли. В современной литературе достаточно подробно описаны морфологические характеристик эпителиальных и меланоцитарных опухолей кожи, и постановка диагноза часто зависит от опыта морфолога и степени его взаимодействия с клиницистами. Но при возрастающем количестве опухолевых новообразований сложно ожидать от морфологов, особенно широкого профиля, адекватной диагностики, позволяющей определять прогноз и тактику лечения опухолей кожи, это требует выработки новых китериев диагностики и создания компьютерных моделей. Одним из критериев, помогающих оценить злокачественный потенциал опухоли может быть, состояние ее стромы и сосудов, окружающих опухоль. Этот вопрос только начал обсуждаться в литературе и является очень актуальным.

Иммуногистохимические методы являются в настоящее время наиболее ценными и дополняющими методами исследования, широкое распространение получают методы иммуноморфологического анализа биопсийного материала. С помощью антител к различным компонентам наружной мембраны или цитоплазмы клеток возможно точное определение гистогенеза опухоли, степень ее дифференцировки, начальных этапы инвазии. Однако почти не разработаны иммуногистохимические критерии, позволяющие понять злокачественный потенциал опухоли, ее склонность к метастазированию и образованию рецидивов. Учитывая сложности диагностики, клиническое многообразие, выраженную зависимость результатов лечения злокачественных опухолей от стадии заболевания необходима регламентация методов их выявления и дифференциации для всех врачей, практика которых связана с новообразованиями кожи, учитывая принцип онкологической настороженности в условиях тесного взаимодействия между клиницистами (дерматолог, онколог и патоморфолог).

Задачи.

1. Изучить влияние мутаций в генах IDH1/2 в диффузной астроцитоме и анапластической астроцитоме на безрецидивную и общую продолжительность жизни.

2. Исследовать зависимость безрецидивной и общей продолжительности жизни у больных с первичной глиобластомой от наличия мутации в генах IDH1/2 и экспрессии мРНК генов VEGF и MGMT.

3. Оценить влияние на безрецидивную и общую продолжительность жизни мутаций в генах IDH1/2 и экспрессии мРНК генов VEGF, ERCC1, MGMT у пациентов с эмбриональными опухолями ЦНС.

4. Изучить явление морфологической и молекулярно-генетической внутриопухолевой гетерогенности у больных с диффузной астроцитомой, анапластической астроцитомой и первичной глиобластомой.

5. Дать морфологическую и иммуногистохимическую характеристику стромальному компоненту базально-клеточных карцином кожи при первичном и рецидивном течении.

6. Дать морфологическую и иммуногистохимическую характеристику стромальному компоненту поверхностных меланоцитарных новообразований, требующих дифференциальной диагностики с поверхностной меланомой.

7. Разработать критерии для компьютерной диагностики меланоцитарных новообразований и создания диагностической нейросети.

Новизна исследования

1. Впервые будет проведен сравнительный молекулярно-генетический анализ образцов опухоли, представленных материалами от первичных и рецидивных опухолей головного мозга, при злокачественной трансформации диффузной астроцитомы и олигодендроглиомы в анапластическую астроцитому или анапластическую олигодендроглиому и вторичную глиобластому, а также трансформации анапластической астроцитомы и анапластической олигодендроглиомы во вторичную глиобластому;

2. Впервые в мире у больных с диффузной астроцитомой определены молекулярно-генетические факторы, которые достоверно влияют на скорость рецидива со злокачественной трансформацией;

3. Впервые будут разработаны морфологические и иммуногистохимические критерии для безрецидивного течения базально клеточного рака кожи, дана морфологическая и иммуногистохимическая характеристика стромального компонента базально-клеточных карцином кожи при первичном и рецидивном течении.

4. Впервые будет дана морфологическая и иммуногистохимическая характеристика стромального компонента поверхностных меланоцитарных новообразований.

5. Впервые будут разработаны критерии для компьютерной диагностики меланоцитарных новообразований и создания диагностической нейросети.

Научная и практическая значимость работы

Персонифицированный подход в лечении нейроэпителиальных опухолей на основе молекулярно-генетических маркеров обеспечит увеличение медианы безрецидивной и общей продолжительности жизни.

Персонифицированный подход в диагностике опухолей кожи позволить усовершенствовать диагностику и разработать прогностические ыакторы для безрецидивного течения этой группы опухолей.

Создание диагностической нейросети позволить усовершенствовать диагностику меланоцитарных новообразований кожи.

Материалы и методы исследования: Объектом исследования послужит операционный и биопсийный материал, полученный от больных злокачественными опухолями разного гистогенеза, а также медицинская документация.

Область применения и формы внедрения.

Полученные результаты могут быть использованы в сфере онкологии, а также в практической работе патологоанатомических отделений онкологических учреждений при оценке результатов терапии больных злокачественными новообразованиями, прогнозировании итогов терапии, разработке индивидуального подхода в рамках традиционно используемых и вновь внедряемых схем терапии пациентов. Внедрение в практику критериев раннего метастазирования оптимизирует стадирование опухолевого процесса и, следовательно, выбор лечения.

Формы внедрения – информационные письма, методические разработки и рекомендации, журнальные статьи, оформление заявок на изобретения, планирование трех кандидатских диссертаций.

Социально-медицинский эффект.

Полученные в ходе исследования новые данные предоставят возможность рационального выбора способа и схем терапии с учетом индивидуальных структурно-функциональных особенностей новообразований и осуществления предварительного (до лечения) и динамического (после лечения) прогнозирования эффекта терапии на основе ближайших результатов лечения. Это позволит повысить эффективность лечения, что способствует сокращению потерь трудового потенциала в народном хозяйстве.

Учебная работа

На кафедре создан и с успехом работает музей препаратов, изготовленных сотрудниками кафедры, практическими врачами и студентами в разные годы. Более 1000 макропрепаратов работают в качестве иллюстративного материала на лекциях и практических занятиях студентов 3 и 6 курсов. Музей поистине является наглядным центром областной патологии, в котором собраны и наиболее типичные для нашего региона заболевания, и много редчайших патологических процессов, в частности, опухолей и врожденных пороков развития. Наряду с макропрепаратами, имеет место большая коллекция микропрепаратов редких опухолей и патологических процессов. Музей не является застывшей структурой. Он постоянно работает. Ежедневно двери его открыты и для студентов академии и для врачей разных специальностей. Кроме того, определена роль музея в качестве формирования установок на правильный образ жизни, борьбу с так называемыми "вредными привычками",поскольку подробно и наглядно разбираются структурные основы формирования всякого рода зависимости, с одной стороны, а также ряда необратимых последствий употребления алкоголя, наркотиков и табакокурения, с другой.

Большой популярностью пользуются и научно-популярные лекции для студентов ВУЗов немедицинского профиля, школьников, слушателей техникумов и профтехучилищ, в которых сотрудники кафедры рассказывают об изменениях в органах и тканях в результате ряда заболеваний, а также девиантного поведения.

Кафедральный музей обладает одной из лучших в России коллекцией препаратов патологических процессов, заболеваний, уродств и пороков развития

Одним из видов работ кафедры является проведение экскурсий и уроков с учащимися старших классов школ и училищ города и области. Рассматриваемый круг вопросов охватывает проблемы вредных привычек, опухолей, пороков развития и уродств. Инфекционные болезни и др. Одно из таких занятий проводит старший лаборант кафедры Кулакова К.В.

Непрерывное медицинское образование

Подбор программы

Воспользуйтесь фильтрами для быстрого поиска необходимой программы на нашем сайте

Патологическая анатомия

Академических часов – от 504 ч

Форма обучения – Очно-заочная, Очная

Студенческий научный кружок

Кружковая работа всегда являлась неотъемлемой частью внеаудиторных занятий со студентами. Научный студенческий кружок начал свою деятельность практически с момента организации кафедры. Кружковцы в прошлом – сегодня – известные в городе врачи и ученые и не только по специальности патологическая анатомия – это и хирурги, и акушеры-гинекологи, терапевты и педиатры. За долгие годы менялись формы работы в кружке, но всегда оставался дух научного исследования, соревнования, успеха. Недаром кружковцы – обязательные участники внутривузовских и общероссийских научных студенческих конференций и съездов. Именно в кружковой работе студенты учатся первым шагам в науке, постигают радость исследовательской работы и первых результатов своей самостоятельной деятельности. А для преподавателей работа с кружковцами – это еще один вариант общения вне традиционных учебных стен с наиболее талантливыми и интересующимися студентами, это еще одна возможность поделиться своим собственным опытом научной работы, это еще один способ вернуться в молодость.

Фотоальбом

Карта

1

Вариантов:

Подписывайтесь на наши социальные сети

- :

ПИМУ

только что

Свежие новости университета

Будьте в курсе всех новостей.